4. Kelten

Kelten und Römer in der Südsteiermark

Wann Kelten in die Südsteiermark kamen, kann nicht einfach gesagt werden. Der Grund dafür ist, dass keine Schriftquellen aus der Region vorhanden sind, und dass die archäologischen Funde selbst zumeist keine einfache Auskunft darüber geben, wem sie gehörten. Die Zeitstellung der Funde muss erst erschlossen werden, was in der Regel aber durch Vergleiche mit anderen Fundplätzen möglich ist. Schwieriger ist dann schon die Zuordnung der Funde zu einem Kulturkreis, also die Untersuchung, wo ähnliche Objekte verbreitet waren. Und ob die Menschen, die den auf diese Art und Weise definierten Kulturkreis prägten, Kelten waren, eine keltische Sprache verwendeten oder sich als Kelten empfanden, ist schließlich kaum zu entschlüsseln. Prinzipiell wird der Zeitraum von 450 v. Chr. bis zur römischen Okkupation als keltisch bezeichnet. Aus dieser Zeit gibt es zahlreiche Fundplätze: Zentralorte wie den Frauenberg oder den Kulm bei Weiz, den Lethkogel bei Stainz oder den Bubenberg bei Spielfeld, Flachlandsiedlungen wie Södingberg, Frauental oder Retznei, und unzählige andere Fundstellen. Aus den Fundorten und ihrer Analyse kann aber nicht ohne weiteres erschlossen werden, wer ihre Bewohner waren. Ein Zentrum lag jedenfalls auf dem Frauenberg bei Leibnitz, wo mittlerweile auch eine eigene Münzprägung nachgewiesen ist. Anzunehmen ist, dass die ebenfalls relativ dicht besiedelte Region des Sulm- und Lassnitztales diesem Zentralort zugehörig war, der Frauenberg also einen Fürstensitz darstellte, von wo aus die Region kontrolliert wurde.

×

![]()

Negauer Helme

Aus Negau in den Windischen Büheln, dem heutigen Negova im nordöstlichen Slowenien, stammt ein einzigartiger Fundkomplex von 26 Bronzehelmen, die im Jahr 1811 gefunden wurden. Es handelt sich wohl um ein Opferdepot, das in der keltischen Mittellatènezeit (um 300–200 v. Chr.) angelegt wurde, in dem sich aber zum Teil wesentlich ältere Helme befanden. Bedeutend ist der Fundkomplex auch deshalb, da sich Inschriften auf mehreren der Helme befinden. Die im nordetruskischen Alphabet geschriebenen Inschriften sind vor allem aufgrund des dort lesbaren Namens Harigast berühmt. Die Deutung dieses germanischen Namens ist zwar noch unklar, wirft aber ein Licht auf die Mittel- und Spätlatènezeit, in der Wanderbewegungen der germanischen Kimbern und Teutonen, verschiedener keltischer Stämme, die in Oberitalien in Konflikte mit Römern gerieten, und zahlreiche kriegerische Auseinandersetzungen belegt sind.

×

![]()

Negauer Helme (Universalmuseum Joanneum / N. Lackner)

Keltische Stämme

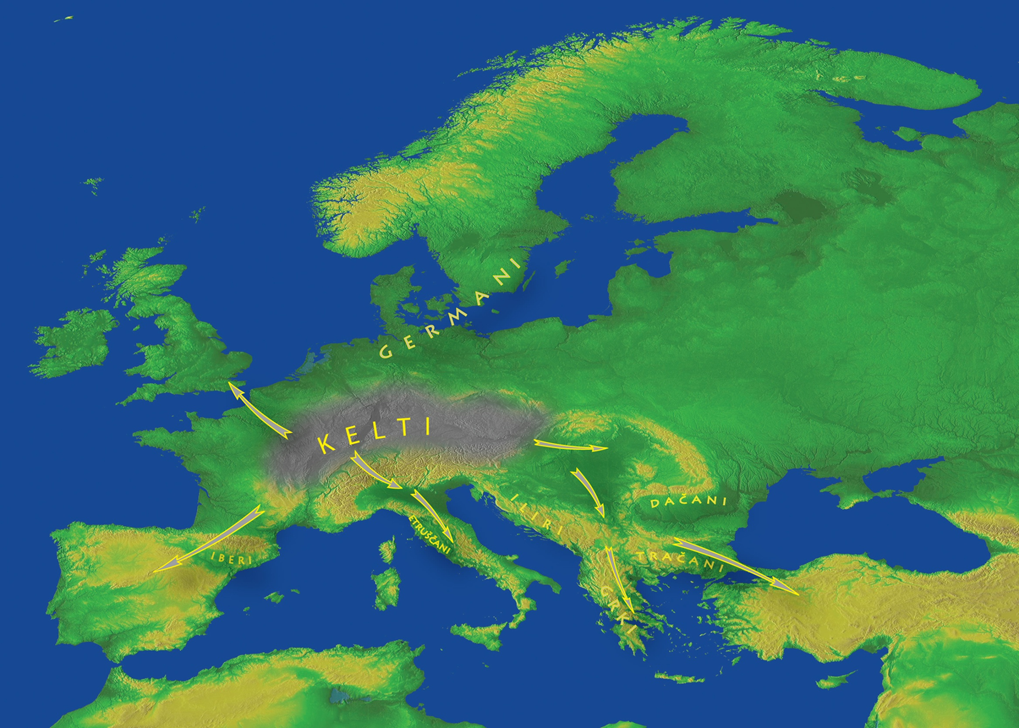

Von den keltischen Stämmen, die die Südweststeiermark besiedelten, sind keine Schriftzeugnisse erhalten. Hingegen gibt es manche griechische und lateinische Texte, aus denen Hinweise auf die Besiedelung der Region bzw. des Südostalpenraumes gewonnen werden können. Diese Schriftquellen stammen aber aus der Perspektive der Römer und wurden zum größten Teil in der römischen Kaiserzeit verfasst. Wichtig sind Inschriften, die auf dem Magdalensberg in Kärnten gefunden wurden, und in denen die Namen keltischer Stämme genannt sind. Bei allen diesen Namen stellt sich aber die Frage, ob es wirklich die Selbstbezeichnungen der Stämme waren, oder ob es die Namen waren, die die römische Verwaltung für die einheimische Bevölkerung verwendeten. Für die Region der südlichen und westlichen Steiermark ist es nicht ganz sicher: Früher dachte man, dass hier Uperaci (die in einer der Inschriften genannt werden) lebten, andere dachten an Latobiker, während die meisten Forscher heute von Tauriskern ausgehen. Dabei dürfte es sich um eine größere Gruppe gehandelt haben, die aus mehreren Teilstämmen bestand, von denen einer den Frauenberg als Zentralort bewohnte. Ob in der Weststeiermark und der Koralpenregion Angehörige desselben Stammes oder ob hier eventuell Latobiker siedelten, ist unklar. Man kann aber auch damit rechnen, dass in den Jahrhunderten vor Christi Geburt noch beträchtliche Wanderungsbewegungen stattfanden und sich einzelne Bevölkerungsteile immer wieder verschoben.

×

![]()

Keltisches Flachgräberfeld Pommerkogel

Rund um den hallstattzeitlichen Fürstengrabhügel Pommerkogel von Großklein befand sich ein keltisches Flachgräberfeld, das in den Jahren 2019 und 2020 archäologisch untersucht wurde. Die Entdeckung zahlreicher Bestattungen, die zum Teil zwar durch die landwirtschaftliche Tätigkeit beeinträchtigt waren, die zum Teil aber noch Reste von Schwertern, Schwertketten, Trachtbestandteile und andere Funde enthielten, war eine große Überraschung. Bei den Bestatteten handelt es sich anscheinend um eine der in Familien- und Sippenverbänden einwandernden Gruppen, die um 300 v. Chr. ins Gebiet der späteren Steiermark kamen. Mit dem Großgrabhügel Pommerkogel wählten sie einen imposanten Grabhügel als Bestattungsplatz, womit sie vielleicht auch bewusst ein Anknüpfen an die hallstattzeitliche Tradition bezweckten und möglicherweise auch einen Herrschaftsanspruch ausdrückten.

×

![]()